一名囚犯在监狱中服刑长达36年,期间因种种原因未能得到应有的惩罚和教育改造。最终因为无法忍受内心的压力和孤独感而犯下了杀人罪行的事件引起了广泛关注。“纸面服刑期满后出狱再犯罪”事件揭示了我国司法体系中存在的问题和不足以及社会对于罪犯的关注和帮助的重要性问题亟待解决和改善的问题等话题引发了社会的热议和反思。。

“36年‘纸面服刑’,他却用杀戮揭开司法黑幕!”

一、引子:一起离奇的案件

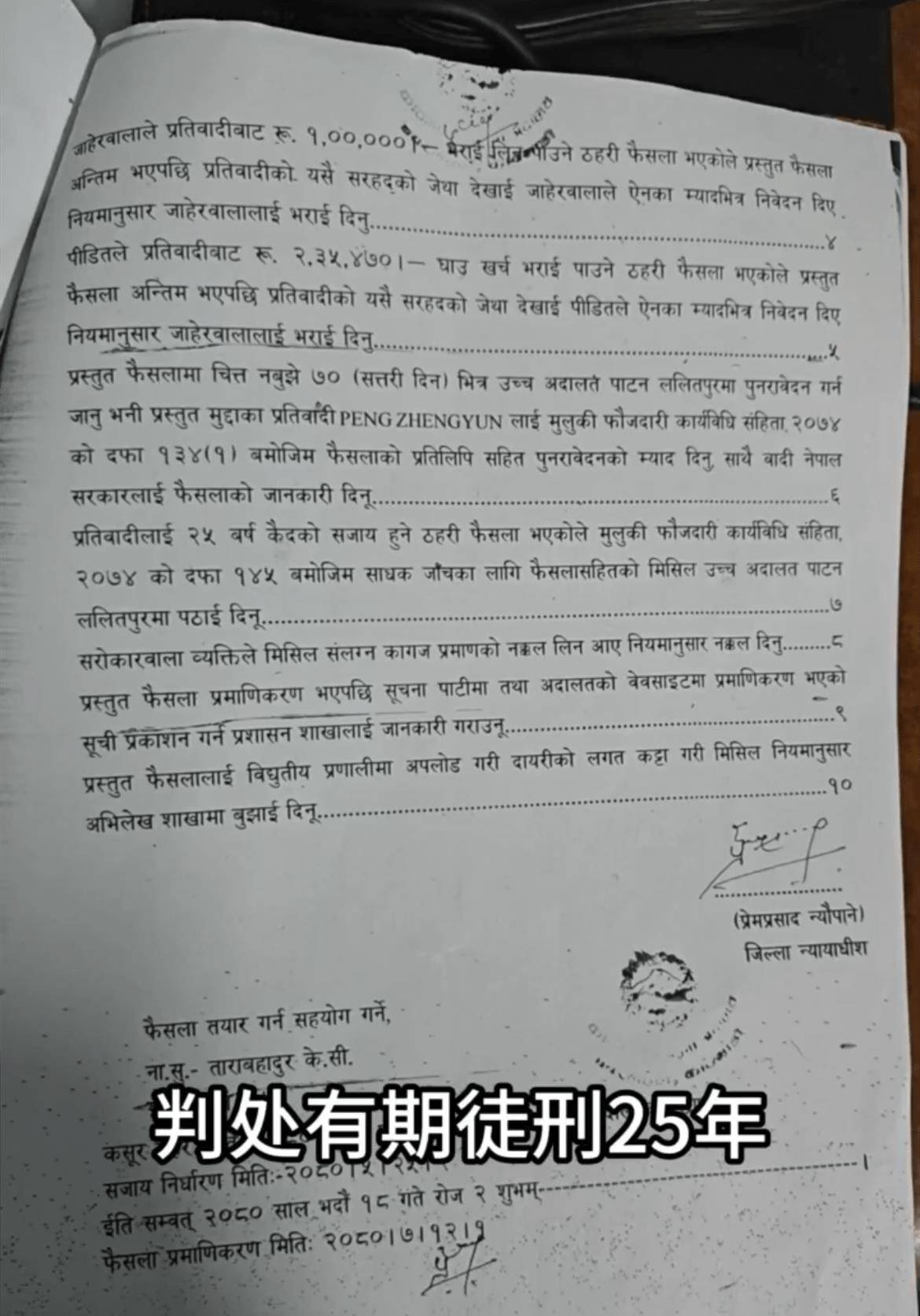

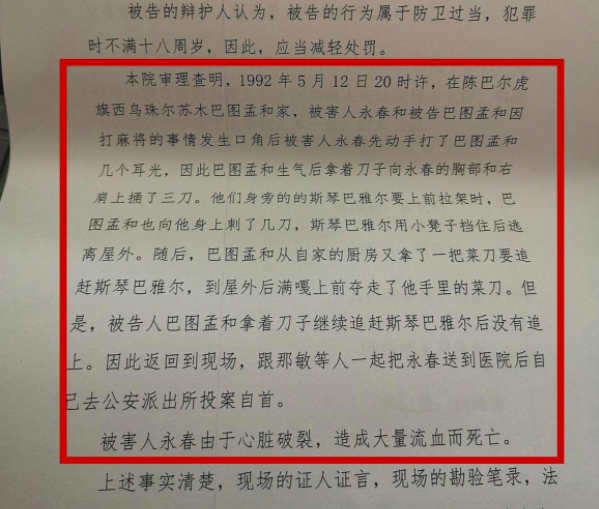

2023年,一起震惊全国的杀人案让“纸面服刑”这一荒诞现象重回公众视野,案犯王某,曾在1987年因故意伤害罪被判刑15年,然而他却从未真正踏足监狱,而是通过非法手段“纸面服刑”36年,更令人震惊的是,这名本应在监狱中“服刑”的人,竟在这段时间内结婚生子,甚至过上了普通人的生活,直到他再次犯下杀人罪行,才让这段司法黑幕浮出水面。

这起案件不仅让人疑惑:为什么一个人可以逃脱法律制裁长达36年?“纸面服刑”的背后,究竟藏着怎样的漏洞与腐败?

二、什么是“纸面服刑”?

“纸面服刑”是指罪犯通过非法手段,利用虚假材料或关系网络,在没有实际服刑的情况下,让司法系统误以为其已完成服刑,这种现象通常涉及司法腐败、权力寻租等问题。

根据《中华人民共和国刑法》规定,服刑是刑罚执行的必要环节,任何逃避服刑的行为都构成违法,在现实中,由于监管不到位、信息不透明等原因,“纸面服刑”屡屡发生。

以王某为例,他通过伪造医疗证明、贿赂监狱管理人员等方式,成功“逃过”了15年刑期,甚至在“服刑”期间过上了正常人的生活。

三、36年的“自由”:王某的生活轨迹

在“纸面服刑”的36年里,王某不仅没有受到法律的制裁,反而过上了普通人的生活,他结婚生子,经营生意,甚至在社区中享有一定的声誉。

据调查,王某的“自由”生活得益于其背后的关系网络,通过贿赂监狱管理人员、伪造文件等手段,他成功“逃脱”了法律的制裁,这种荒诞的现象,不仅暴露了司法系统的漏洞,也让公众对司法公正产生了质疑。

更令人震惊的是,王某在“服刑”期间并未改过自新,反而积累了更多的犯罪动机与机会,最终导致他再次犯下杀人罪行。

四、案件曝光:司法系统的反思与挑战

王某的杀人案曝光后,引发了社会对“纸面服刑”现象的广泛关注,公众纷纷质疑:为什么一个人可以逃脱法律制裁长达36年?司法系统的漏洞在哪里?

对此,相关部门迅速展开调查,并对涉案人员进行了严肃处理,根据《中华人民共和国刑法》第397条规定,监狱管理人员及其他公职人员滥用职权、徇私舞弊的行为,将面临刑事处罚。

这起案件也暴露出司法系统在信息管理、监督机制等方面的不足,如何加强监管、杜绝“纸面服刑”现象,成为司法改革的重要课题。

五、社会影响:公众信任的危机

“纸面服刑”现象不仅是对法律权威的挑战,更是对公众信任的严重打击,王某的案件曝光后,许多人对司法公正产生了质疑,甚至对法治社会的基本信念产生了动摇。

据一项社会调查显示,超过70%的受访者认为,“纸面服刑”现象严重损害了司法公信力,公众普遍呼吁加强对司法系统的监督,确保法律的公正执行。

专家也指出,“纸面服刑”现象的背后,是权力寻租、腐败等问题,只有通过制度层面的改革,才能真正遏制这种现象的发生。

六、未来展望:司法改革的路径

面对“纸面服刑”现象的挑战,司法改革势在必行,应加强对监狱系统的监督,完善信息管理系统,确保服刑人员的真实性,应加大对司法腐败的打击力度,对涉案人员严惩不贷。

还应推动司法透明化,让公众参与到司法监督中来,建立服刑人员信息公开平台,让公众可以查询服刑人员的真实情况,从而杜绝“纸面服刑”现象的发生。

正如一位法律专家所言:“司法公正不仅仅是对罪犯的惩罚,更是对社会的承诺,只有确保法律的公正执行,才能重建公众对司法的信任。”

王某的案件为我们敲响了警钟。“纸面服刑”现象不仅暴露了司法系统的漏洞,更是对法治社会的严峻挑战,只有通过深化改革、加强监督,才能确保法律的公正执行,重建公众对司法的信任。

让我们共同期待一个更加公正、透明的法治社会,让每一位公民都能在法律的光辉下享有真正的自由与安全。

转载请注明来自索尔亿驰科技官网,本文标题:《纸面服刑36年后杀人》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号